“银行说要起诉我,可三个月过去了,什么事也没有。”

不少债务人在咨询时,都提出过类似的疑问。

在催收阶段,银行常常会用“准备起诉”“已立案”“法院冻结”等说法来施压。

但现实中,很多人等了很久,却始终没有等来真正的法院文件。

为什么?

难道银行只是吓唬人?

还是说,债务真的安全了?

今天,就带大家揭秘背后的真实逻辑。

一、银行起诉≠立刻法院传票

首先,银行催收说的“准备起诉”,并不等于法院已经立案。

原因很简单:

银行的催收部门和法务部门,分工不同。

-

催收部门:主要目的是回款,常用“法律行动”做压力沟通。

-

法务部门:评估起诉成本、债务金额、胜诉可能、执行难度。

很多情况下,法务部门并不会因为一次催收失败就立案,

特别是小金额、缺乏财产可执行的案件,银行更倾向于继续催收或转外包。

二、为什么有些案件迟迟不立案?

1. 金额不大,立案成本高

立案需要支付诉讼费、律师费,银行也要计算投入产出比。

2. 债务人暂无财产可执行

即使赢得官司,法院无法执行到财产,银行也不急于推进。

3. 仍有回款可能

如果债务人表现出协商意愿,银行更愿意通过协商回收欠款。

4. 法务排队时间长

银行案件多,有限的法务资源优先处理高金额或风险较大的案件。

三、不起诉≠安全,长期拖延风险更大

很多债务人误以为“银行不立案,就不会再有事”。

这是错误的。

-

银行有权在**3年内(诉讼时效)**随时启动起诉程序。

-

一旦胜诉,可申请财产冻结、工资扣划等强制执行。

-

某些特殊情况,诉讼时效还可能中断或延长。

长时间拖延,并不等于问题消失,而是风险在累积。

四、正确做法:主动应对,别等被动

与其被催收话术吓得晚上睡不着,

不如主动规划解决方案:

1. 评估自身还款能力

计算可承担的合理月供。

2. 主动与银行协商

表达还款意愿,争取减免利息、延长分期。

3. 必要时寻求专业帮助

如果自行协商遇阻,建议找专业机构协助,避免失误或陷入骗局。

汇邦管家老师总结

银行说的“准备起诉”,有时候是真的,有时候是催收策略。

关键不在于银行动作的快慢,而在于债务人自己的主动性。

记住:

主动协商的人,掌握主动权。

被动等待的人,只能接受法院的决定。

合规声明

本文为法律常识分享,仅供参考,不构成法律建议。具体情况请结合个人财务状况及银行政策执行。

汇邦管家

汇邦管家

如果真的走到了这一步,如何处理才能最大程度规避风险?

- 及时还款:第一时间全额还清欠款本金和利息,避免逾期费用进一步增加。

- 主动沟通:主动致电银行,诚恳说明自己并非恶意逾期,争取银行理解。

- 注意催收:如果遭遇不当催收,可以向银行投诉或寻求法律援助。

-设置还款提醒:为了避免忘记还款日期,持卡人可以设置还款提醒,通过手机应用或日历等工具,提前提醒自己还款日期。

那现在还不上了,有没有一条能真正上岸的路呢?

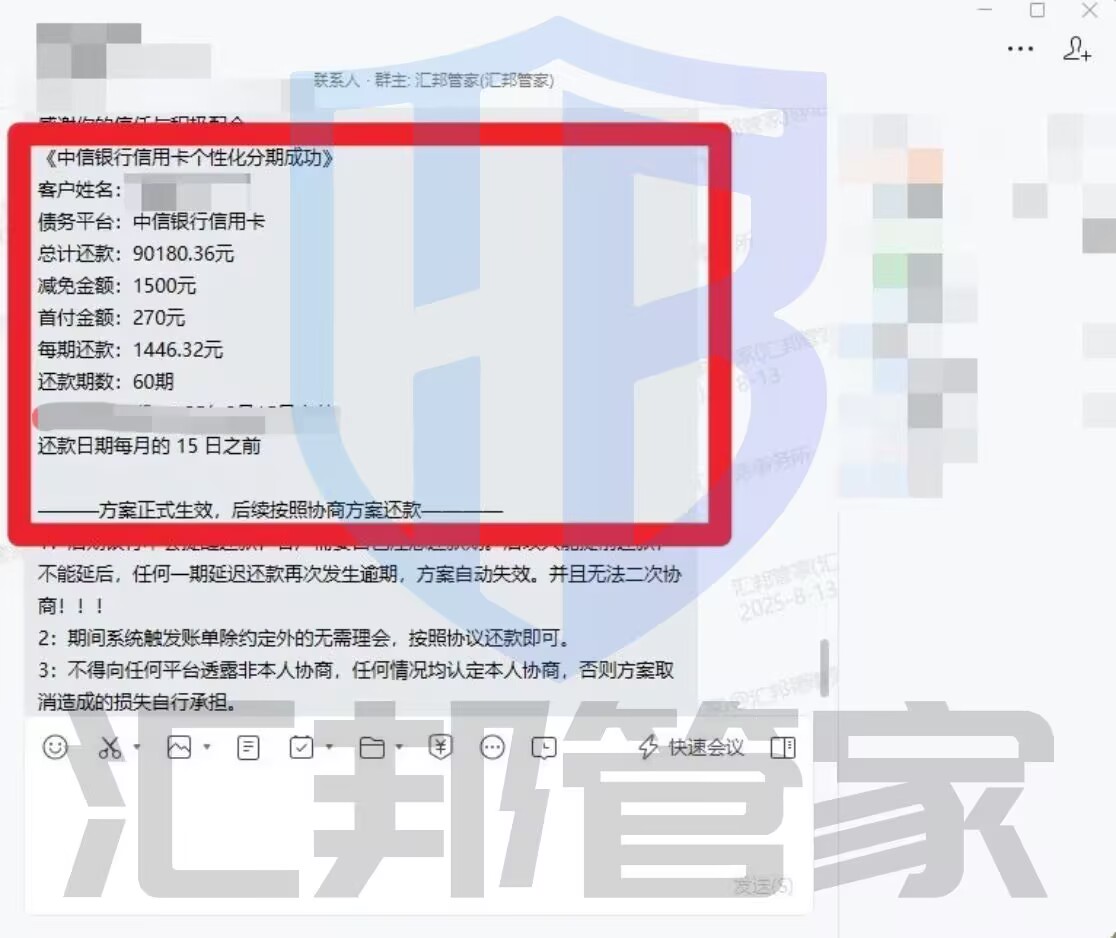

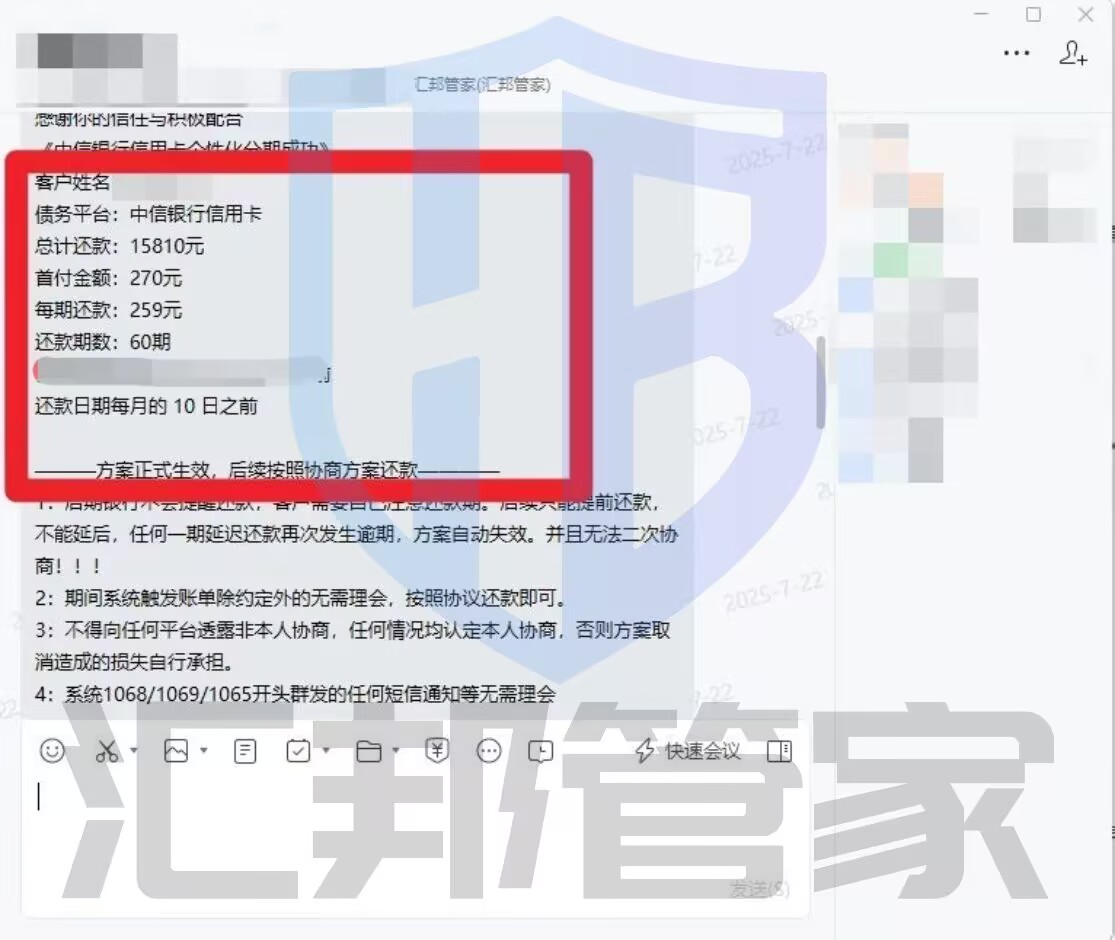

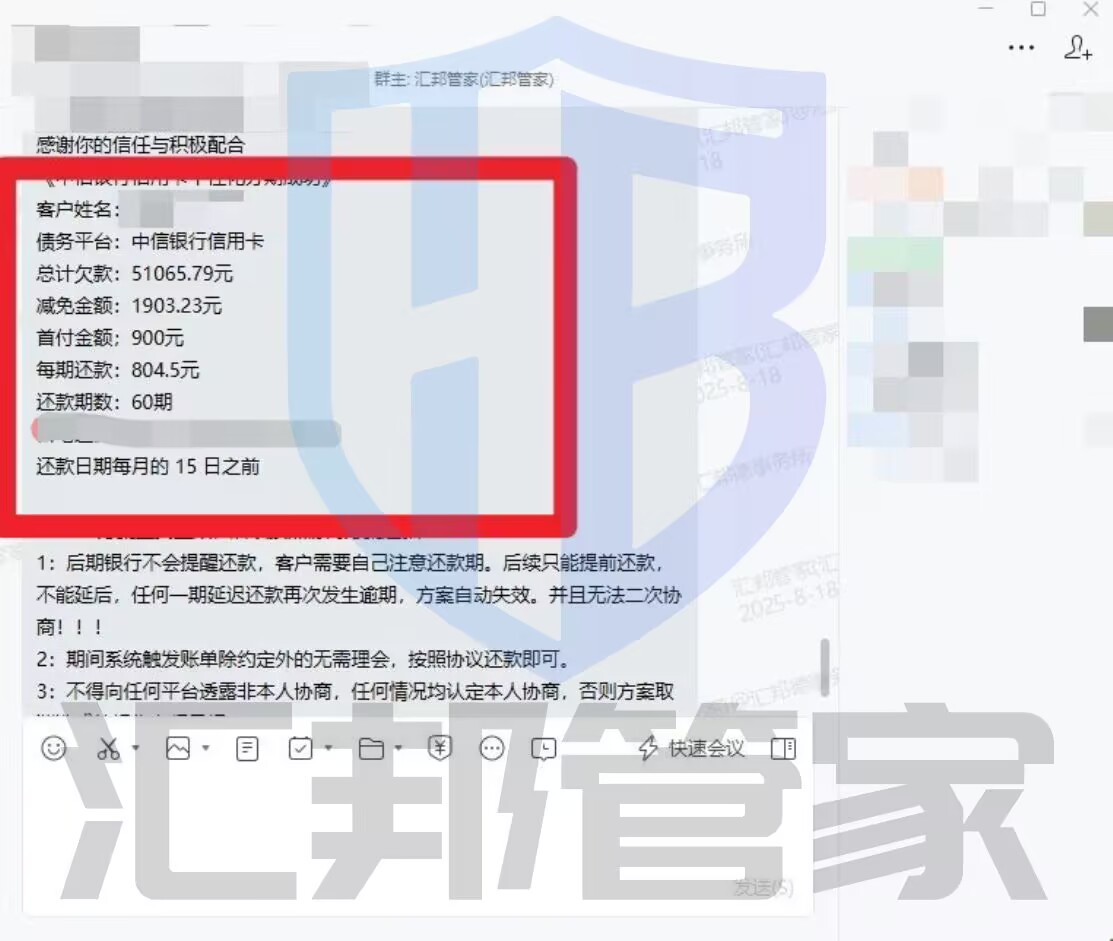

其实说句实在的,中信银行他们的核心还是收回资金。这两年大家收入啥样,银行心里比你都清楚。数据都在他们后台,你挣多少、花了多少、还不上多久了,他们看得明明白白。所以,现在真不一样了。银行也明白,一味强压把你逼到绝路、丢了工作,这笔债就更难收回。因此,能分60期在大部分银行那儿现在已经是个可以谈甚至挺常见的方案了。

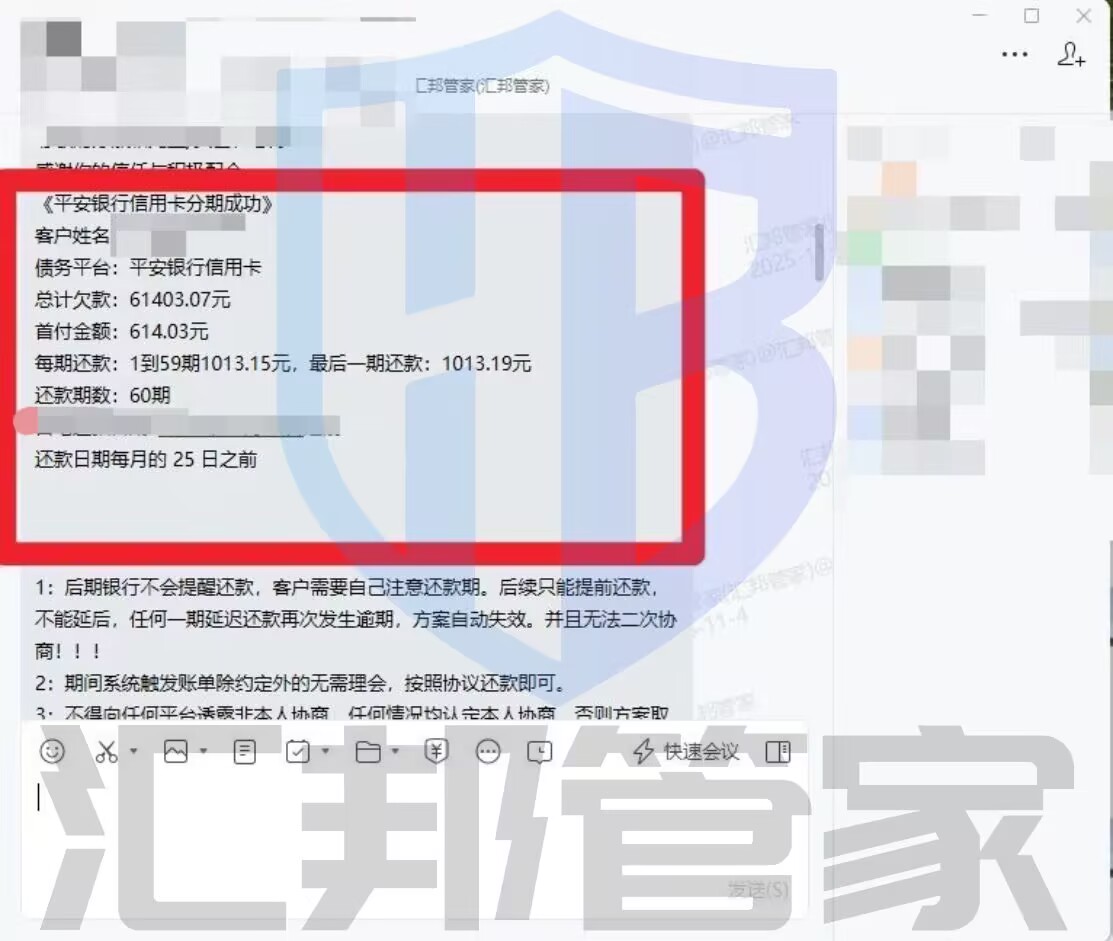

这个是我们最近才处理的中信信用卡协商60期分期成功案例。

如果真的走到了这一步,如何处理才能最大程度规避风险?

- 及时还款:第一时间全额还清欠款本金和利息,避免逾期费用进一步增加。

- 主动沟通:主动致电银行,诚恳说明自己并非恶意逾期,争取银行理解。

- 注意催收:如果遭遇不当催收,可以向银行投诉或寻求法律援助。

-设置还款提醒:为了避免忘记还款日期,持卡人可以设置还款提醒,通过手机应用或日历等工具,提前提醒自己还款日期。

那现在还不上了,有没有一条能真正上岸的路呢?

其实说句实在的,中信银行他们的核心还是收回资金。这两年大家收入啥样,银行心里比你都清楚。数据都在他们后台,你挣多少、花了多少、还不上多久了,他们看得明明白白。所以,现在真不一样了。银行也明白,一味强压把你逼到绝路、丢了工作,这笔债就更难收回。因此,能分60期在大部分银行那儿现在已经是个可以谈甚至挺常见的方案了。

这个是我们最近才处理的中信信用卡协商60期分期成功案例。

如果你目前紧急状况比较差,根据咱们不能全款还,就不要苦苦挣扎了。更不要失联,只会让法院和债权方认定你的主观逃避,随之而来的严厉强制措施,更会让你的处境雪上加霜,造成原本可以避免的巨大损失。

汇邦管家的存在,是为了让那些在困难里挣扎的人,看见一条还能继续往前走的路。债务并不是绝境,只要方向找对了,事情总会解决的。我们专注债务协商 债务托管 专业靠谱 如果你正在经历类似的困境,可以把情况发给我们,你若真诚,我们一定雪中送炭!

如果你目前紧急状况比较差,根据咱们不能全款还,就不要苦苦挣扎了。更不要失联,只会让法院和债权方认定你的主观逃避,随之而来的严厉强制措施,更会让你的处境雪上加霜,造成原本可以避免的巨大损失。

汇邦管家的存在,是为了让那些在困难里挣扎的人,看见一条还能继续往前走的路。债务并不是绝境,只要方向找对了,事情总会解决的。我们专注债务协商 债务托管 专业靠谱 如果你正在经历类似的困境,可以把情况发给我们,你若真诚,我们一定雪中送炭! 处理方式[/caption]

那么关键问题来了:现在豆豆钱没有官方分期、停催政策。自己目前也没能力一次性结清。逾期后该怎么办呢?就只能是自己忍受着无止尽的电话、短信吗?

确实,现在谁都不想被逼到这个份上,大环境如此,负债的朋友一天比一天多,相信你们心里也承受了很多的压力。但是现在赚的钱就只够自己生活,想还但就是还不上。

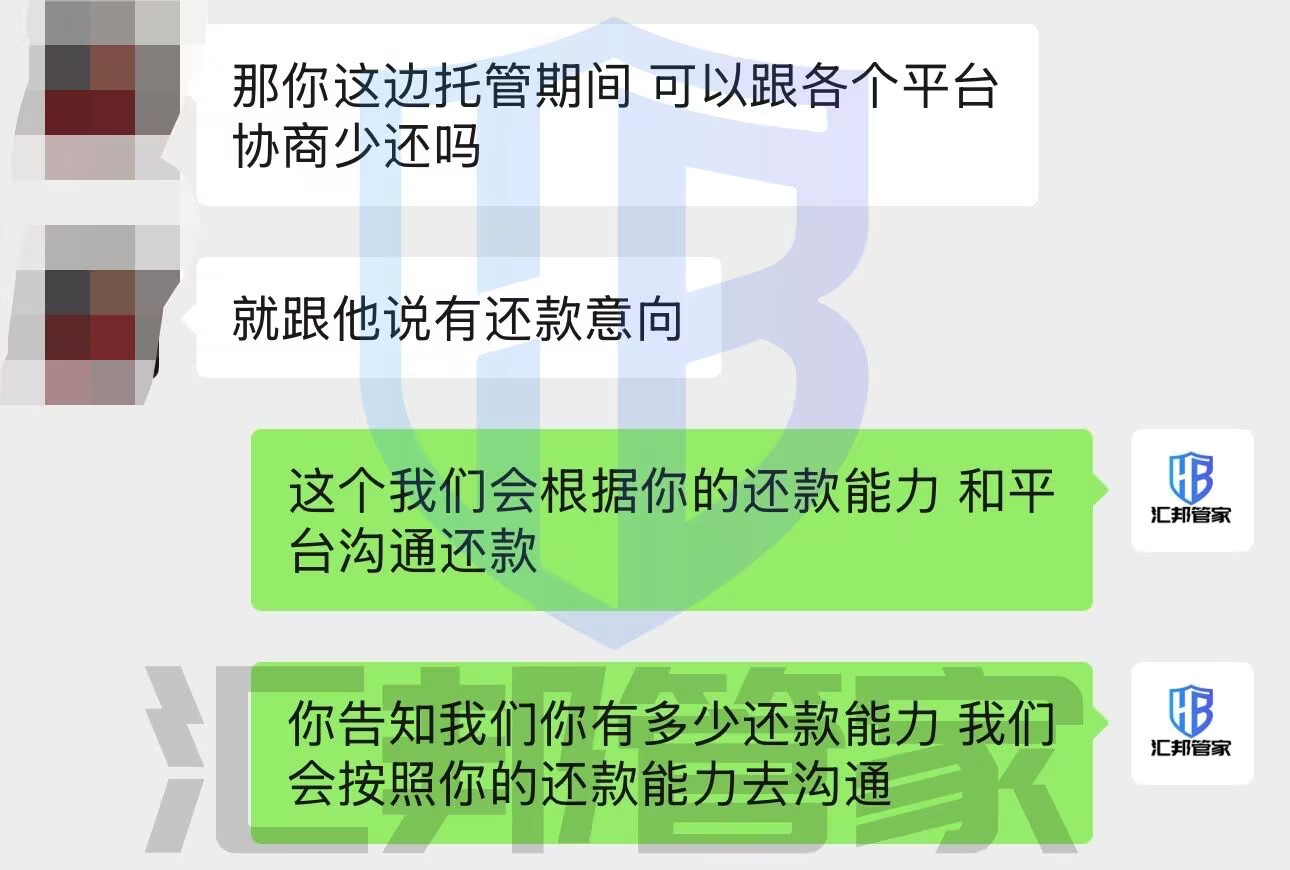

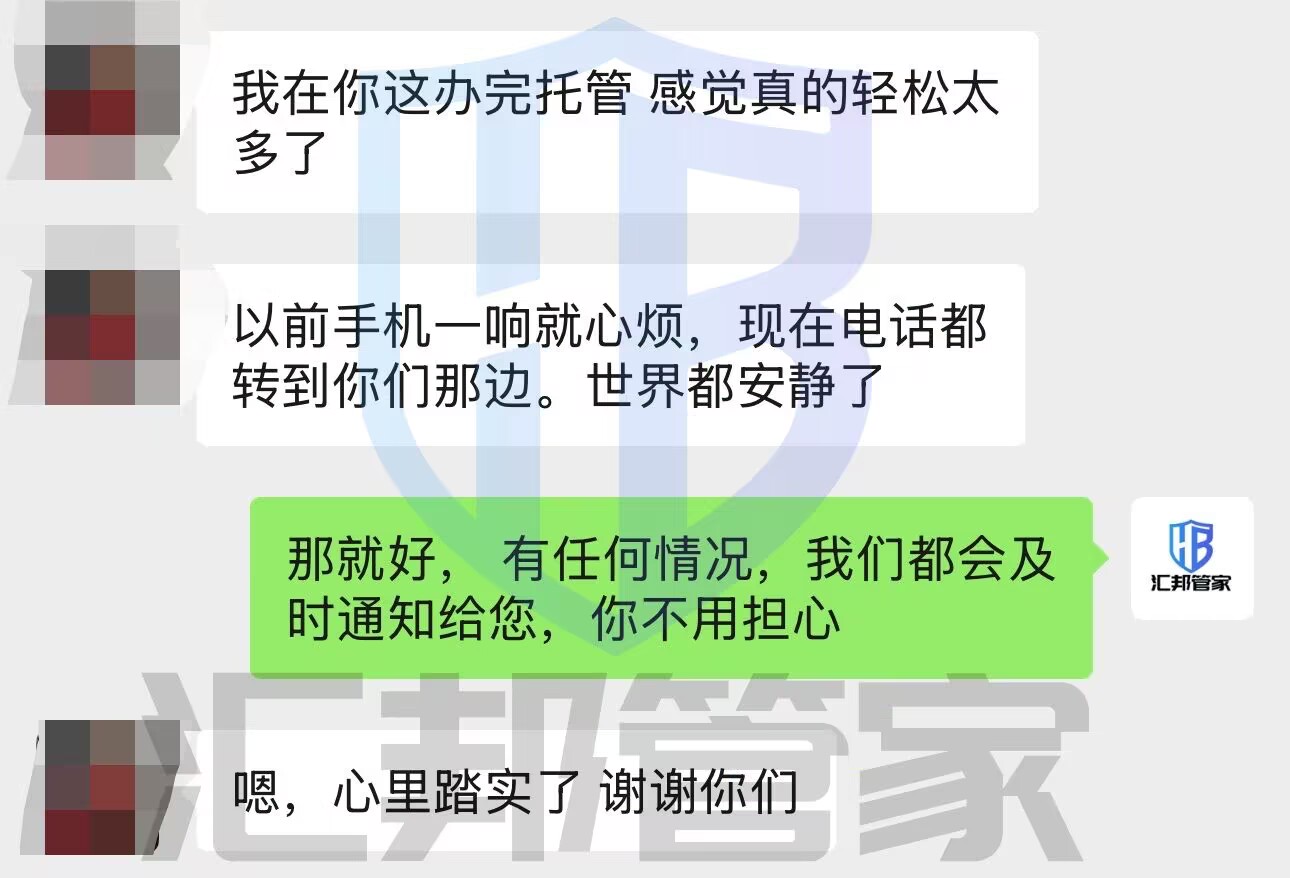

就比如这个客户情况就很典型,豆豆钱,安逸花,分期乐加起来欠了二十多万。人在二线城市,一个月挣8千多,交完房租吃饭,几乎一分不剩。我们直接让他办托管,托管不仅仅能带接听催收,还能规避他的起诉风险,更要重的转是移他负的债感,让他停和止小的催内耗。对他来说反而最轻松。让他能安心工作和生活。等他手里有钱了,在帮他谈减免。

处理方式[/caption]

那么关键问题来了:现在豆豆钱没有官方分期、停催政策。自己目前也没能力一次性结清。逾期后该怎么办呢?就只能是自己忍受着无止尽的电话、短信吗?

确实,现在谁都不想被逼到这个份上,大环境如此,负债的朋友一天比一天多,相信你们心里也承受了很多的压力。但是现在赚的钱就只够自己生活,想还但就是还不上。

就比如这个客户情况就很典型,豆豆钱,安逸花,分期乐加起来欠了二十多万。人在二线城市,一个月挣8千多,交完房租吃饭,几乎一分不剩。我们直接让他办托管,托管不仅仅能带接听催收,还能规避他的起诉风险,更要重的转是移他负的债感,让他停和止小的催内耗。对他来说反而最轻松。让他能安心工作和生活。等他手里有钱了,在帮他谈减免。

微粒贷走访调查[/caption]

面对催收各种威胁手段,我们首先心态上不要怕,其次有理有据的拒绝,最后再表明自己态度,给违规催收警告。 通常那些涉嫌违规的催收在你问到平台、工号、姓名的时候,是不敢告诉你的。如果对方不说,你直接可以挂断电话了,跟他废话毫无意义,只会影响你的心情。 上门本身就是小概率事件,现在催收说上门基本上就是吓唬你,这是他们促使你还款的一种手段和话术。

那现在微粒贷有没有什么协商方案呢?

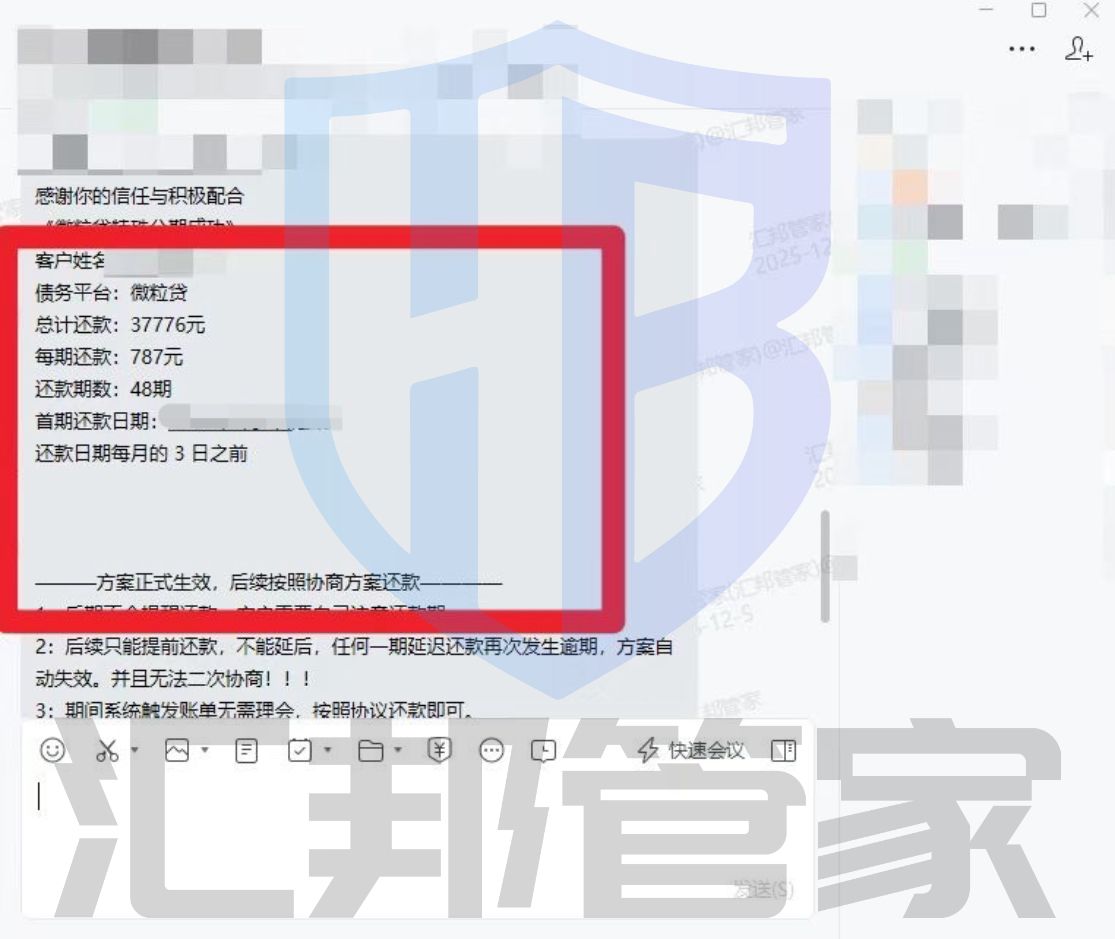

如果你欠的正是他们家,那我只能明确告诉你,现在他们家的协商基本上就两条路可以走:如果你能一下凑到钱那你就一次性结清。如果实在拿不出全额那基本就是分48期这是天花板了,没有其他政策。这个是我们最近才处理的一个微粒贷协商48期分期成功案例。

[caption id="attachment_1285" align="aligncenter" width="1115"]

微粒贷走访调查[/caption]

面对催收各种威胁手段,我们首先心态上不要怕,其次有理有据的拒绝,最后再表明自己态度,给违规催收警告。 通常那些涉嫌违规的催收在你问到平台、工号、姓名的时候,是不敢告诉你的。如果对方不说,你直接可以挂断电话了,跟他废话毫无意义,只会影响你的心情。 上门本身就是小概率事件,现在催收说上门基本上就是吓唬你,这是他们促使你还款的一种手段和话术。

那现在微粒贷有没有什么协商方案呢?

如果你欠的正是他们家,那我只能明确告诉你,现在他们家的协商基本上就两条路可以走:如果你能一下凑到钱那你就一次性结清。如果实在拿不出全额那基本就是分48期这是天花板了,没有其他政策。这个是我们最近才处理的一个微粒贷协商48期分期成功案例。

[caption id="attachment_1285" align="aligncenter" width="1115"] 微粒贷逾期协商成功案例[/caption]

最后还是要跟大家强调一下,只有还钱才能真正解决催收的问题,努力赚钱,争取早点结清,平台一家一家减少,才能真正避免最坏的后果发生。

汇邦管家的存在,是为了让那些在困难里挣扎的人,看见一条还能继续往前走的路。债务并不是绝境,只要方向找对了,事情总会解决的。我们专注债务协商 债务托管 专业靠谱 如果你正在经历类似的困境,可以把情况发给我们,你若真诚,我们一定雪中送炭!

微粒贷逾期协商成功案例[/caption]

最后还是要跟大家强调一下,只有还钱才能真正解决催收的问题,努力赚钱,争取早点结清,平台一家一家减少,才能真正避免最坏的后果发生。

汇邦管家的存在,是为了让那些在困难里挣扎的人,看见一条还能继续往前走的路。债务并不是绝境,只要方向找对了,事情总会解决的。我们专注债务协商 债务托管 专业靠谱 如果你正在经历类似的困境,可以把情况发给我们,你若真诚,我们一定雪中送炭!

如果你目前紧急状况比较差,根据咱们不能全款还,就不要苦苦挣扎了,不要为了所谓的征信让债务雪球越滚越多。

汇邦管家的存在,是为了让那些在困难里挣扎的人,看见一条还能继续往前走的路。债务并不是绝境,只要方向找对了,事情总会解决的。我们专注债务协商 债务托管 专业靠谱 如果你正在经历类似的困境,可以把情况发给我们,你若真诚,我们一定雪中送炭!

如果你目前紧急状况比较差,根据咱们不能全款还,就不要苦苦挣扎了,不要为了所谓的征信让债务雪球越滚越多。

汇邦管家的存在,是为了让那些在困难里挣扎的人,看见一条还能继续往前走的路。债务并不是绝境,只要方向找对了,事情总会解决的。我们专注债务协商 债务托管 专业靠谱 如果你正在经历类似的困境,可以把情况发给我们,你若真诚,我们一定雪中送炭! 那逾期了处理技巧有哪些呢?

1、主动联系银行协商还款。

2、态度诚恳表现出,自己的还款意愿。

3、时刻保留相关证据。

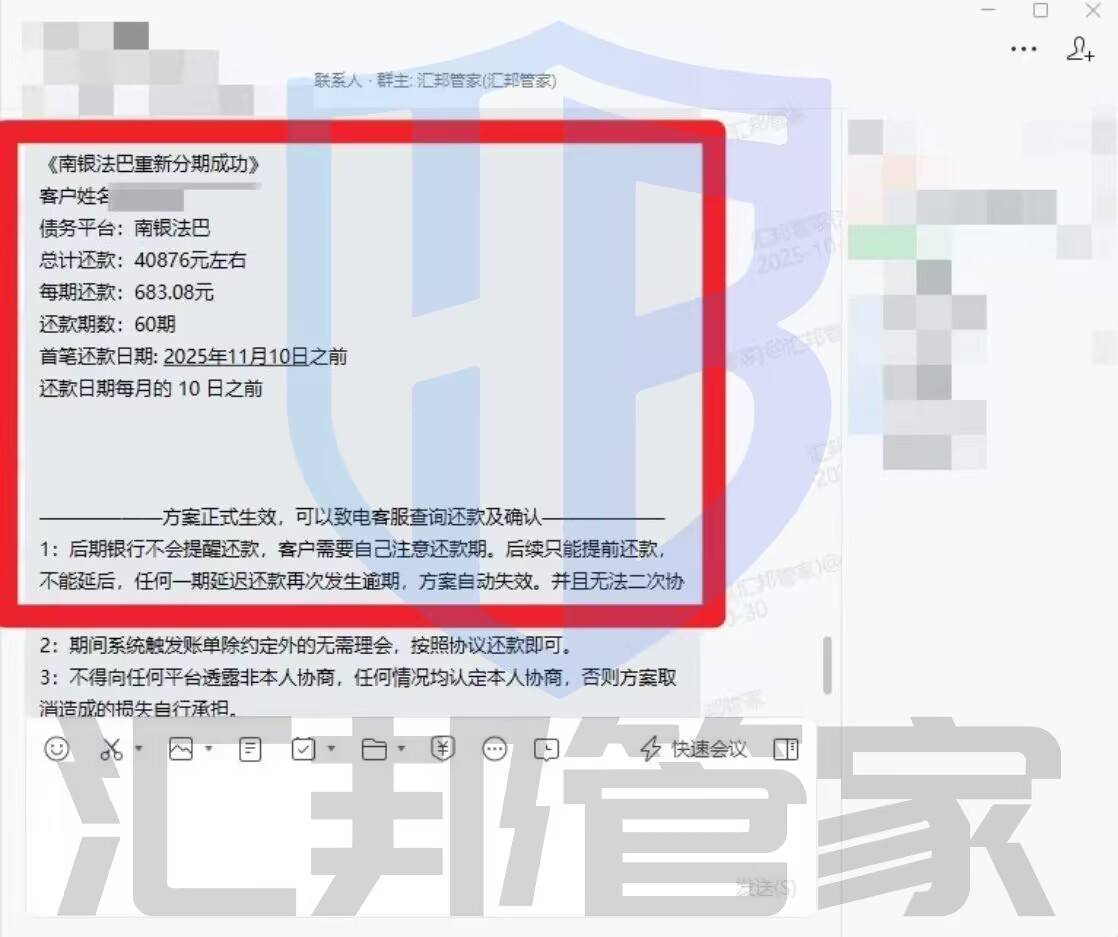

很多人问:南银法巴消费金融真的还不上了,现在可以协商什么样的政策先给自己一些时间缓冲吗?

一个利好是,这个平台现在逾期后,如果真的还不上,是有60期分期政策的。你没听错,就是5年时间,把欠的钱拆成60个月还,每个月分摊下来就没多少了。比如欠几万块,分60期的话,每个月可能就还几百块,压力一下就小了,完全有时间找工作、攒钱,慢慢把钱还上。这比那些含糊其辞的平台靠谱多了。

那逾期了处理技巧有哪些呢?

1、主动联系银行协商还款。

2、态度诚恳表现出,自己的还款意愿。

3、时刻保留相关证据。

很多人问:南银法巴消费金融真的还不上了,现在可以协商什么样的政策先给自己一些时间缓冲吗?

一个利好是,这个平台现在逾期后,如果真的还不上,是有60期分期政策的。你没听错,就是5年时间,把欠的钱拆成60个月还,每个月分摊下来就没多少了。比如欠几万块,分60期的话,每个月可能就还几百块,压力一下就小了,完全有时间找工作、攒钱,慢慢把钱还上。这比那些含糊其辞的平台靠谱多了。

逾期并不可怕,关键在于及时采取正确的应对措施。从逾期初期的紧急处理,到与银行协商沟通,再到合理安排还款,每一步都至关重要。有专业的人帮衬着,能少走很多弯路。

汇邦管家的存在,是为了让那些在困难里挣扎的人,看见一条还能继续往前走的路。债务并不是绝境,只要方向找对了,事情总会解决的。我们专注债务协商 债务托管 专业靠谱 如果你正在经历类似的困境,可以把情况发给我们,你若真诚,我们一定雪中送炭!

逾期并不可怕,关键在于及时采取正确的应对措施。从逾期初期的紧急处理,到与银行协商沟通,再到合理安排还款,每一步都至关重要。有专业的人帮衬着,能少走很多弯路。

汇邦管家的存在,是为了让那些在困难里挣扎的人,看见一条还能继续往前走的路。债务并不是绝境,只要方向找对了,事情总会解决的。我们专注债务协商 债务托管 专业靠谱 如果你正在经历类似的困境,可以把情况发给我们,你若真诚,我们一定雪中送炭!